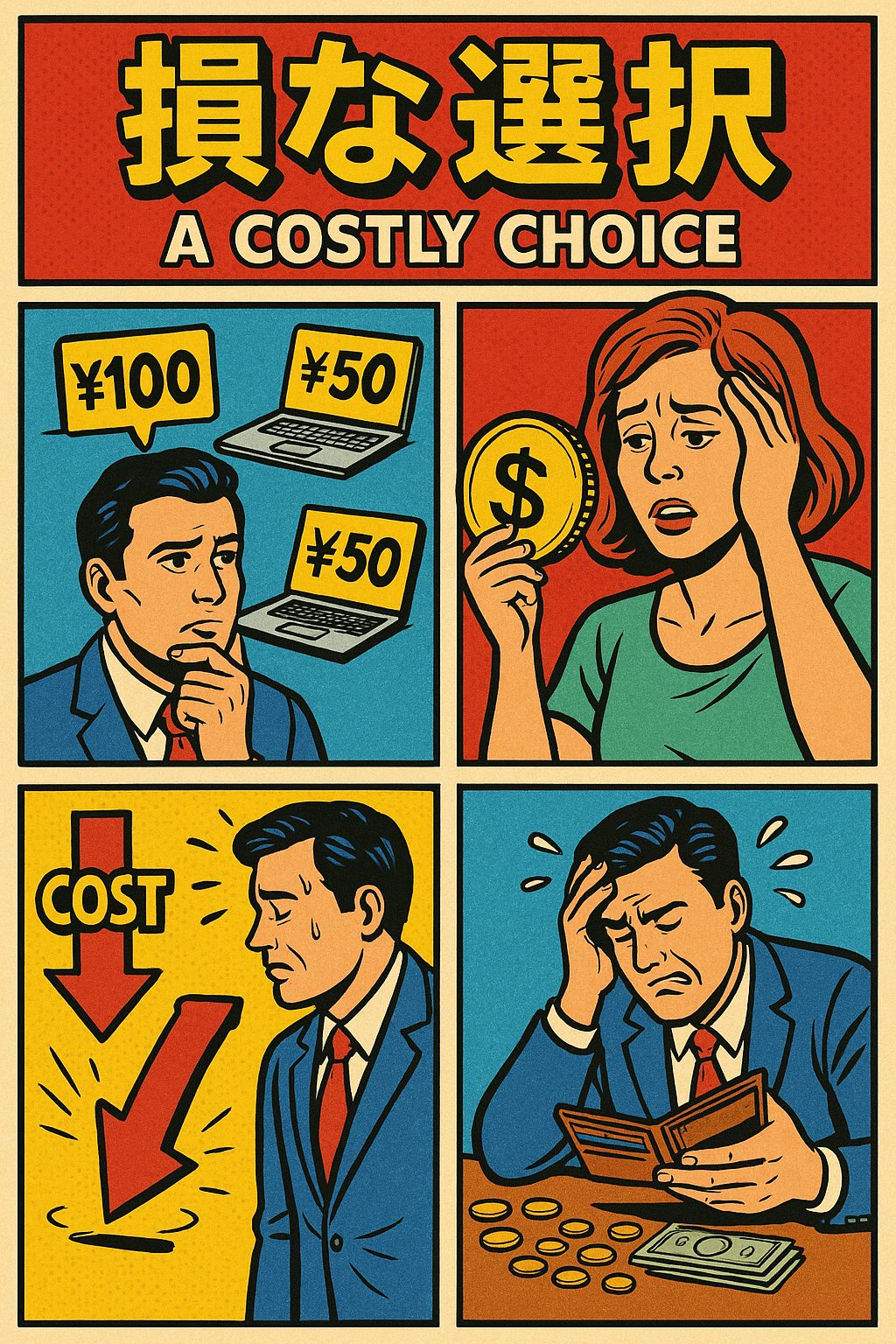

🌟予想通りに不合理をわかりやすく要約!人はなぜ“損な選択”をしてしまうのか?

「気づけば損な選択をしてしまう」「分かっていてもやめられない」──そんな悩みを抱えて検索しているあなたに向けて、『予想通りに不合理』の本質をわかりやすく要約します。

本書は人の“非合理”がどこから生まれるのかを具体的な実験で明らかにし、行動のクセを変えるヒントを教えてくれます。

スポンサードサーチ

1. 『予想通りに不合理 要約』:人はなぜ合理的に判断できないのか?

人間は「常に合理的な存在」ではありません。

本書『予想通りに不合理』では、多くの人が同じ“誤った選択”を繰り返す理由を、実験を通して明らかにします。

特に印象的なのが、以下の3つのポイントです。

●① 無料(FREE)の魔力

「0円」になると合理性が吹き飛ぶ。

選択肢の価値ではなく、「損したくない」という感情が優先される。

●② アンカリング効果(最初の数字がすべてを決める)

最初に見た数字や情報が、その後の判断に大きな影響を与える。

例:定価が高い商品は“割引後価格”が魅力的に見える。

●③ 所有効果(手に入れた瞬間に価値が上がる)

自分のものになると手放したくなくなる心理。

不要なモノを捨てられない理由もここにある。

これらの非合理な行動は、AIや自動化が進む時代でも変わりません。

むしろAIが「あなたの非合理なクセ」を理解して最適化を進めるため、仕組みを知ることが自己防衛になるといえます。

**アハ体験:

「なぜ人は不合理なのに、社会は成り立っているのか?」**

答えは、私たちの非合理には“共通のパターン”があるから。

個々はバラバラなようで、実は多くの人が同じ場所でつまずく。

だから経済は読めるし、マーケティングは成立する。

この視点が腑に落ちたとき、本書が一気に違う角度から理解できます。

スポンサードサーチ

2. 無料・比較・誘惑──日常で起きる「不合理」の正体

この章では、本書で語られる「典型的な非合理のパターン」を、さらにわかりやすく要約します。

●無料の魅力は“快楽”ではなく“不安の消失”

0円になると私たちは「失敗しない安心」を買っている。

実は“快楽”より“恐怖回避”で意思決定しているということ。

●比較の罠(人は絶対値ではなく相対値で判断する)

AとBだけならBを選ぶのに、CがあるとAが魅力的に見える──

人は常に「比較の物差し」を探すクセがある。

例:

- A:高機能

- B:安い

- C:Aの下位互換

C があるだけで A が圧勝

これはマーケティングの常套手段。

●誘惑の現在バイアス(未来より今の快楽が優先)

「明日から本気出す」が起こるのは、未来の自分を過大評価しすぎるから。

AI時代、自己管理の重要性が増す理由もここにある。

Amazon(本紹介)

『予想通りに不合理』を読みたい方はこちら

3. 『予想通りに不合理』が教えるAI時代の仕事術

AI と自動化が進む中、行動経済学はビジネスの“武器”になります。

非合理なパターンを理解している人ほど、AIと競争せず共存できます。

●① AIは「合理的な部分」を代替する

計算、プランニング、文章要約、選定──

合理的に処理できる領域は、ほぼAIが担当するようになる。

“非合理な人間”を理解して行動設計できる人材の価値はむしろ上がる。

●② 非合理なポイントを押さえた提案ができる人は強い

営業・マーケ・デザイン…

全ては「人がなぜその選択をするのか」を理解しているかで差がつく。

本書はその“地図”を与えてくれる。

**●③ AIにはできない領域

= 感情・ストーリー・非合理の理解**

AIは合理性の塊。

だからこそ“人間の非合理”を武器にできる人が市場で勝つ。

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 『予想通りに不合理』は難しい本ですか?

実験が多いものの、日常例が豊富で読みやすいです。要約でも理解できますが、実験のストーリーは本で読む方が理解が深まります。

Q2. 行動経済学はAI時代に必要ですか?

必須です。AIは合理的な部分を担当し、人の意思決定は“感情”に左右されるため、AI時代ほど行動経済学の理解が武器になります。

Q3. この本だけで行動経済学を網羅できますか?

基本を押さえるには十分。ただし、より深めるなら『ファスト&スロー』などの関連書もおすすめです。

まとめ

『予想通りに不合理』は、人がなぜ同じ失敗や誤った選択をするのかを“実験で証明した”必読書です。

AI時代、人の非合理を理解することはビジネスの強力な武器になり、マーケティングや自己管理にも応用できます。

非合理なクセを知ることは、賢く生きるための“自己防衛”そのものです。

ぜひ一度、本書を手に取り、あなた自身の行動パターンを見直してみてください。