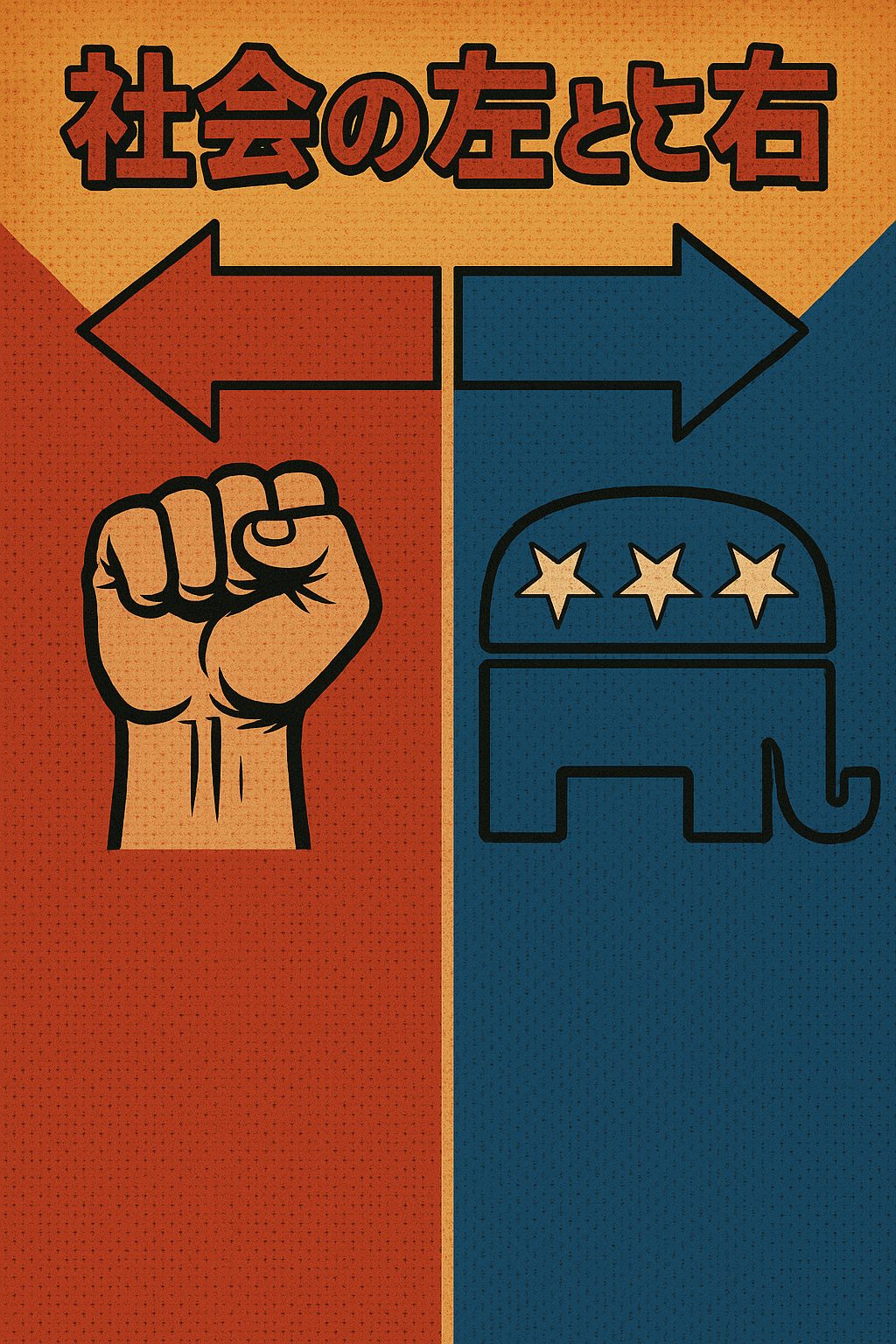

社会はなぜ左と右にわかれるのかを徹底要約|対立の本質が一気にわかる

「なぜ世の中は左と右に分かれてしまうのか?」

ニュースやSNSを見るたびに、価値観の断絶や激しい対立が目に入り、息苦しさを感じている人は少なくありません。

本記事では『社会はなぜ左と右にわかれるのか』を要約し、思想が二極化する理由と、その背後にある心理・社会構造をわかりやすく整理します。読み終えるころには、対立の見え方が一段階アップし、「なるほど、そういうことか」と腑に落ちるはずです。

スポンサードサーチ

社会はなぜ左と右にわかれる のか 要約:リベラルと保守の本質的な違い

リベラル(左)と保守(右)は単なる政策の違いではなく、価値観の源泉がそもそも別物だと本書は説明します。

左派は「平等・変化・個人の自由」を重視し、右派は「秩序・伝統・共同体」を尊重する。これらはどちらが正しいかではなく、人間が持つ 生得的傾向+成長環境の影響 が合わさって形成されると語られます。

本書が優れているのは、政治思想を「道徳感覚の違い」として科学的に扱っている点です。人は生得的に

- 不公平への嫌悪

- 危険に対する敏感さ

- 集団への帰属欲

などの感覚にばらつきがあり、その差が左と右の世界観を作り出すという視点は非常に実践的です。

さらに要約ポイントとして重要なのは、右派は“保護すべきものがある”という感覚が強く、左派は“変革すべきものがある”という感覚が強いこと。

これが政策の優先順位、社会問題への反応を劇的に変えるのです。

📘 Amazonで本書を見たい方はこちら

🔍 ここまでの500文字での「アハ体験」

左右対立は“意見の違い”ではなく“感覚の違い”だという視点に立つと、SNSでの衝突が一瞬で理解できます。

自分と相手は「違う道徳モジュール」で世界を見ている——このフレームを持つだけで、衝突そのものの解像度が上がり、議論のストレスが大幅に減るのです。これが本書が与える最大の気づきです。

左右対立が深まる心理メカニズム:SNS時代の“エコーチェンバー”

現代の分断を理解するうえで欠かせないのが、SNSの存在です。本書では、個人の価値観の違いを超えて、情報環境そのものが分断を強める構造を 解説します。

SNSでは自分の意見に近い投稿を“いいね”し、アルゴリズムはそれを学習して「似た意見」ばかりを提供します。これにより、

- 反対意見が目に入らなくなる

- 自分の意見が多数派だと錯覚する

- 敵対感情が増幅する

という エコーチェンバー現象が発生します。

本書の要点では、左右対立は「思想の違い」だけでなく、情報の偏りが強化ループを生むことが強調されます。つまり、現代の対立は心理+テクノロジーの複合問題であり、個人の努力では解けない部分も多いのです。

スポンサードサーチ

対立を乗り越えるヒント:相手の“道徳基盤”を理解する

本書の白眉とも言えるのが、「理解し合うための具体的アプローチ」です。

左右の主張がかみ合わないのは、そもそも相手の価値基盤が違うから。

だからこそ、議論の場では以下が鍵になります:

- 相手が何を“守りたい”と思っているのか

- どの価値を優先しているのか

- 何を“危険”と感じるのか

この「相手の道徳基盤を読む」姿勢は、ビジネスにも政治にも日常会話にも応用が可能。

実際、本書では“道徳の共通項”を使った説得方法や合意形成のヒントが紹介されており、対立社会における実践知が得られます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 本書は政治に詳しくない人でも理解できますか?

専門知識がなくても問題ありません。心理学的アプローチで説明されているため、むしろ初心者のほうが「なるほど」と腑に落ちやすい内容です。

Q2. 左右どちらかの立場に偏った内容ではありませんか?

本書はどちらかを批判するのではなく、両方をフラットに理解する姿勢が貫かれています。心理学・進化論に基づいた科学的アプローチが特徴です。

Q3. 読むことで何が変わりますか?

政治ニュースやSNSの対立が「別の見え方」で理解できるようになります。議論に強くなるだけでなく、日常的なコミュニケーションもスムーズになります。

スポンサードサーチ

まとめ

『社会はなぜ左と右にわかれるのか』の要約として最も重要なポイントは、対立の根底に“価値観の違いという深い構造”があるということです。

単なる意見の衝突ではなく、道徳感覚・生得的傾向・情報環境が複合的に作用し、左右という世界観が生まれる。

これを理解することで、社会問題を見る視点が一段階上がり、他者との対話に余裕が生まれます。

最後にもう一度、気づきを強調します。

「違いは敵ではなく、別の道徳OSだ」

このフレームを持つ人が増えることこそ、本書が目指す未来なのです。