思考と感情の違いをわかりやすく解説!AI時代に必要な力とは

思考と感情の違いを整理しながら、AI時代に欠かせない人間ならではの強みを解説。心理学の視点や対処法、将来性のあるスキルまで網羅しています。

スポンサードサーチ

思考と感情の違いをわかりやすく解説!AI時代に必要な力とは

「自分の思考と感情がごちゃ混ぜになって混乱する…」そんな悩みを抱えていませんか?本記事では、思考と感情の違いを心理学的にわかりやすく整理し、AIが進化する現代において人間だけが持つ強みや、日常で役立つ活かし方を解説します。

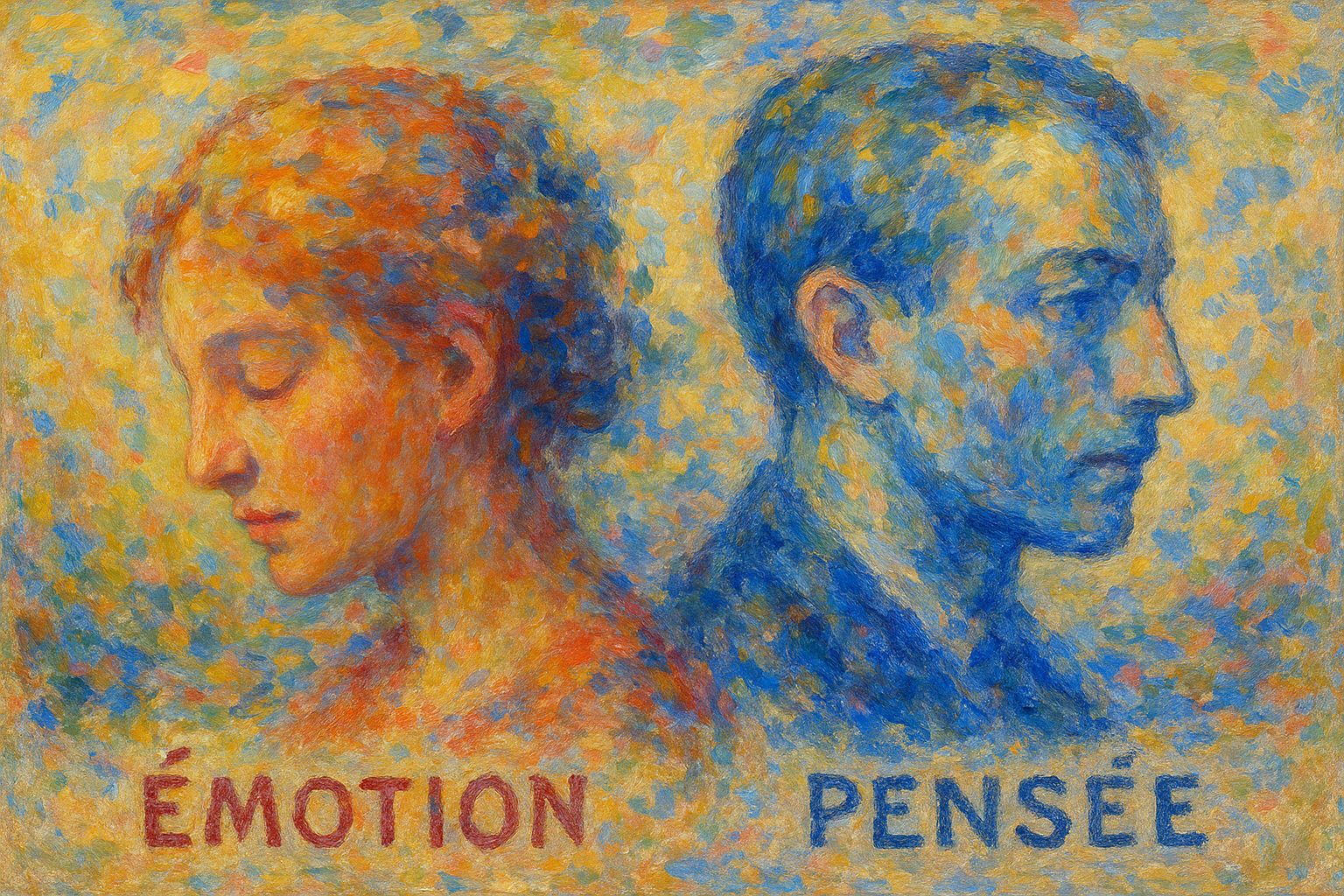

思考と感情の違いとは?

思考は「情報を処理する理性的なプロセス」であり、論理的に物事を判断する力を指します。一方、感情は「心が自動的に反応するエネルギー」であり、喜び・怒り・悲しみといった主観的な体験です。

例えば、試験に落ちたとき「次はどこを改善すべきか」と考えるのが思考で、「悔しい」「落ち込む」と感じるのが感情です。

AIは膨大なデータを基にした「思考のシミュレーション」は得意ですが、人間の複雑な「感情の揺らぎ」までは完全に代替できません。この違いこそが、人間らしさの源であり、今後の時代に重要な要素となります。

スポンサードサーチ

AI時代における思考と感情の役割

AIは論理的な思考を圧倒的な速度で処理できます。しかし、感情を持たないため「人間の気持ちに寄り添う」ことは苦手です。

したがって、これからの時代に必要なのは、思考力と感情力をバランス良く使える人材です。

- 思考が活きる場面:データ分析、計画立案、ロジカルな判断

- 感情が活きる場面:人間関係の調整、共感力が必要な接客、創造的な発想

特に「感情を理解し伝える力」はAIには真似できないため、将来的にも価値のあるスキルとして注目されています。

思考と感情のバランスを取る方法

- 感情を言語化する

「今、自分はイライラしている」と言葉にすると、冷静に客観視できます。 - 思考を紙に書き出す

頭の中で考えすぎると感情に引っ張られるため、思考をアウトプットすると整理しやすくなります。 - AIをサポート役に活用する

例えば、タスク管理や情報収集はAIに任せ、その結果を基に「人間らしい判断」を下すと効率的です。

こうした習慣を持つことで、感情に振り回されず、思考と感情を補い合える状態を作ることができます。

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 思考と感情の違いを簡単に説明すると?

思考は理性的な判断、感情は心の反応。両者は密接に影響し合います。

Q2. 感情に流されやすいのを改善するには?

感情を言語化してメモするのがおすすめ。感情を客観視することで冷静さを取り戻せます。

Q3. AIに思考や感情はあるの?

AIは思考を模倣できますが、感情は持てません。ただし「感情を理解するフリ」をすることは可能です。

おすすめ本で学びを深める

思考と感情の違いをさらに深めたい方にはこちらの本がおすすめです。

スポンサードサーチ

まとめ

思考と感情の違いを理解することは、AI時代を生き抜くための大切なステップです。論理的に考える思考と、人間らしい感情をバランス良く使い分けることで、仕事や人間関係はよりスムーズになります。AIに任せる部分と人間が担う部分を見極め、自分らしい強みを磨いていきましょう。