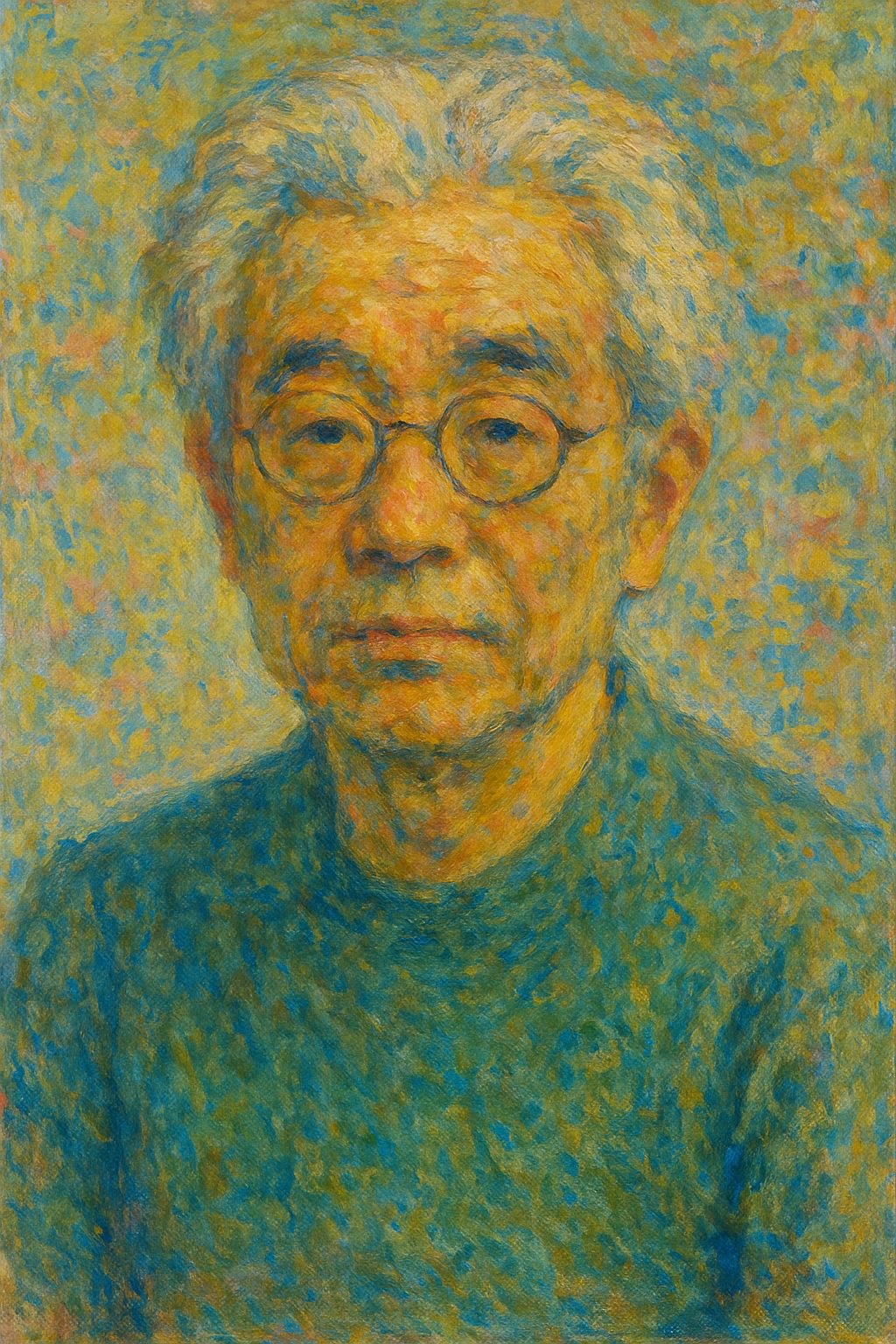

“養老孟司が教えてくれる本質的な生き方とは”

“養老孟司の思想・身体感覚・自然観・脳科学的視点をわかりやすく解説。代表作や名言、具体的エピソードを交え、検索ユーザーの悩みに寄り添う網羅的なまとめ。”

スポンサードサーチ

養老孟司が教えてくれる本質的な生き方とは

「養老孟司ってよく聞くけれど、結局どんな考えを語っている人なの?」

そんな疑問を抱く方は多いはず。現代社会の“情報過多”に疲れ、もっと自然体で考えたい、身体感覚を取り戻したいという悩みから「養老孟司」を調べる人は年々増えています。本記事では、養老孟司の思想をわかりやすく、そして実生活に役立つ形で解説します。

養老孟司とは何者か?その思想の核心

養老孟司は、解剖学者としての膨大なフィールドワークと、自然への深い洞察を背景に「身体」「自然」「脳」といったテーマを一貫して語り続けています。代表作『バカの壁』では、私たちが世界を“自分の都合”で切り取ってしまう脳の特性を鋭く指摘し、社会に大きな影響を与えました。

彼の思想の柱は、「身体性を取り戻す」 こと。情報中心の時代では、頭の中だけで世界を理解したつもりになりがちですが、実際の世界はもっと泥臭く、触覚・視覚・嗅覚といった身体感覚を通してしか理解できません。

例えば、彼は昆虫採集を通じて“自然とは人間の思い通りにならないもの”という感覚を学んだと語ります。この視点は、ストレス社会で“コントロールしすぎる”私たちに重要な気づきを与えます。

🌱 Amazonで養老孟司の代表作をチェック

👉 【Amazon】バカの壁

👉 【Amazon】養老孟司の本 一覧

スポンサードサーチ

養老孟司が強調する「身体感覚」の意味

養老孟司の思想を理解するうえで欠かせないのが「身体感覚」というキーワードです。スマホで情報を得るだけで“知ったつもり”になってしまう現代では、身体を介したリアルな経験が不足し、思考が悩みや不安に支配されやすくなります。

彼は「頭は嘘をつくが、身体は嘘をつかない」と述べています。

自然の中を歩く、土に触れる、昆虫を観察する——こうした行動は、脳が作った“世界のモデル”を壊し、より豊かな視点を取り戻す作業です。それは哲学的でもあり、同時に非常に実践的。

実際に、彼自身の研究スタイルは“机上の空論”ではなく、現場に足を運び「実物に触る」ことを何より重視しています。この身体性は、ビジネス・教育・メンタルヘルスといった幅広い領域に応用可能です。

養老孟司の自然観が現代人に必要な理由

養老孟司は、自然を「人間の意志ではどうにもならない存在」だと言います。自然は予定通りに動かず、思い通りにはならない。これは昆虫採集に限らず、人生そのものに通じる真理です。

現代は、効率化・最適化・管理が重視される社会。しかし、彼はその裏側にある“人間の限界”を忘れてはいけないと強調します。自然に触れれば、自分の力がどれほど小さいかがわかり、同時に肩の力が抜けていく。

例えば、彼は「自然を見るときは“わかろうとしない”ことが大切」と語っています。すべてを理解しよう、論理化しようとする姿勢こそが、ストレスや思考停止の原因になるという指摘は、社会で悩みを抱える人にとって大きなヒントになります。

スポンサードサーチ

養老孟司の思考法:脳と環境をどう捉えるか

『バカの壁』で語られた「人は自分の理解の枠を越えたものを無視する」という視点は有名ですが、その背景には脳科学的なアプローチがあります。脳は効率化のため世界を“省略”して認識する。だからこそ、他人の価値観や自然の多様性を見落とし、思考が狭くなってしまうのです。

養老孟司はその壁を壊す方法として、

- 環境を変える

- 身体を動かす

- 自然に触れる

という行動を推奨します。これは単なるメンタル論ではなく、脳科学的にも根拠のある“視点のリセット法”です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 養老孟司の代表作は何?

『バカの壁』『養老孟司の環境論』『身体を使って考える』などが特に人気です。

Q2. 初めて読むならどれがおすすめ?

思考の全体像をつかむなら『バカの壁』、身体性の理解を深めたいなら『身体を使って考える』がおすすめです。

Q3. 養老孟司の思想はビジネスにも役立つ?

はい。身体性や環境の重要性は、思考の幅を広げ、意思決定の質を高める点でビジネスにも非常に有効です。

スポンサードサーチ

まとめ

養老孟司の思想は、情報社会で生きる私たちにとって「思考のリセットボタン」のような存在です。身体感覚に立ち返り、自然と触れ合い、脳のクセを理解することで、より自由で柔らかい視点を持てるようになります。

彼の書籍は現代人の“思い込み”をほどくヒントにあふれており、人生の迷いや不安に寄り添ってくれる存在と言えるでしょう。