“贈与論とは?資本主義のすきまを埋める新しい倫理”

“贈与論をわかりやすく解説。資本主義では説明できない利他・互酬性・社会関係資本の働きを、現代の生活・ビジネスに結びつけて理解できます。”

スポンサードサーチ

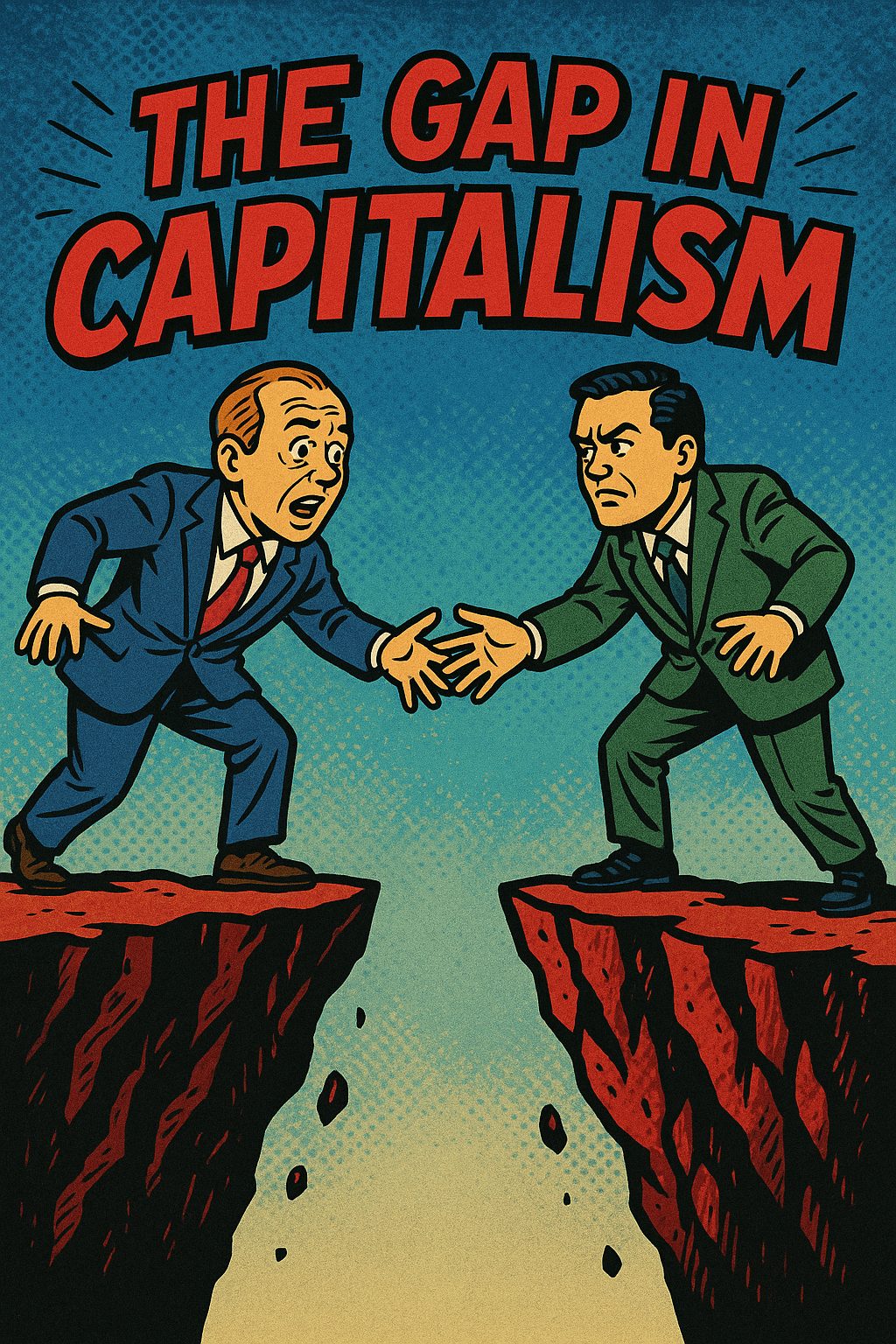

贈与論とは?資本主義のすきまを埋める新しい倫理

「贈与論って難しそう…でも気になって調べている」そんなあなたは、きっと“お金では説明できない人間関係”に違和感を抱いているはずです。現代の資本主義社会では、効率や利益が優先される一方で、なぜ人は無償の行為を続けるのか?その理由を丁寧に解き明かすのが贈与論です。本記事では、モースから現代社会まで、本質を押さえつつ実生活で役立つ視点に落とし込み、腑に落ちる形で解説します。

贈与論の基礎:なぜ「贈る」は人を動かすのか

贈与論とは、フランスの人類学者マルセル・モースが提唱した「人は贈り物を通じて関係をつくり、社会を成り立たせている」という理論です。

資本主義では「交換=等価で取引」。

しかし贈与は「非等価で返礼のタイミングも曖昧」。

この“曖昧さ”こそが利他性・互酬性・信頼・社会関係資本を作り、コミュニティの土台となります。

日常でも、親切にされたら返したくなる、紹介してくれたら別の形で返報したくなる…。この返したくなる気持ち=互酬性こそ贈与論の根源です。

さらに現代では、SNSの「いいね」「シェア」も贈与の一種と捉えられます。直接的な利益はなくても、関係を育てる“無償の行為”として機能しています。

(Amazon参考書)

👉 世界は贈与でできている

🔍 ここでアハ体験

「贈与は“損”ではなく、関係資本を増やす“投資”である」。

この視点に立つと、あなたの周りで起きている無償の行為すべてが“見える化”され、世界の見え方が一気に変わります。

スポンサードサーチ

現代社会における贈与論:資本主義のすきまを埋める倫理

現代は資本主義が高度化し、効率性や合理性だけではカバーできない領域が急速に広がっています。

その穴を埋める概念として贈与論が再注目されています。

● 会社組織と贈与

・心理的安全性

・非公式コミュニケーション

・「助け合い文化」

これらはすべて金銭で測れない“贈与の循環”。

強い組織ほど、この“見えない互酬性”が豊かです。

● SNS・コミュニティと贈与

いいね、コメント、紹介、情報共有。

どれも短期的な利益はありませんが、長期的な信用(社会関係資本)を蓄積します。

● Z世代と贈与

モノより体験、効率より共感。

贈与的文脈で消費行動が説明できるケースが増えています。

👉 「贈与 × 資本主義」という二項対立ではなく、

“贈与が資本主義のインフラを補完している”——これが現代的理解です。

贈与論をビジネスに応用する方法

ビジネスでも「贈与」の発想を持つと、競合との差別化が一気に進みます。

● ① 無償の価値提供の設計

ブログ記事、SNS発信、ホワイトペーパーなど、無料で提供する価値は“贈与的コミュニケーション”です。

相手の成功のために動く姿勢そのものが信用を生みます。

● ② 関係性ベースのマーケティング

売り込みよりも信頼蓄積。

BtoBでもD2Cでも、最終的には「信頼した相手から買う」という現象が強まっています。

● ③ コミュニティ経営

参加者が贈り合う仕組み(相互支援、発表の場、レビュー文化など)を作ると、熱量が高いコミュニティが育ちます。

👉 ここでも本質は「互酬性」。

返礼が強制されないからこそ、自然と循環が起こるのです。

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 贈与論と慈善活動は同じですか?

いいえ。慈善は“上から下への一方通行”になりがちですが、贈与論は互酬性が前提です。返礼の形は曖昧ですが、関係性の循環が生まれます。

Q2. 無償で与え続けると損しませんか?

贈与は短期的な損に見えても、長期的には社会関係資本の蓄積につながります。信頼・紹介・コラボなど“後から返ってくる価値”が多くあります。

Q3. SNSのリアクションも贈与になりますか?

はい。直接的利益はなくても、相手を支持し、コミュニティに貢献する行為は贈与とみなせます。

まとめ

贈与論は「人がなぜ無償で与え合うのか?」を解き明かすだけでなく、現代の資本主義システムを補完する新しい倫理として再評価されています。

贈与・利他・互酬性・公共性は、ビジネスやSNS、コミュニティで不可欠な“見えない資本”です。贈与を理解することで、あなたの人間関係・仕事・発信が一段深く、豊かなものへ変わります。

👉 贈与論を深く学ぶなら

世界は贈与でできている