傷つきやすいアメリカの大学生たち|なぜ彼らは脆くなったのか徹底解説

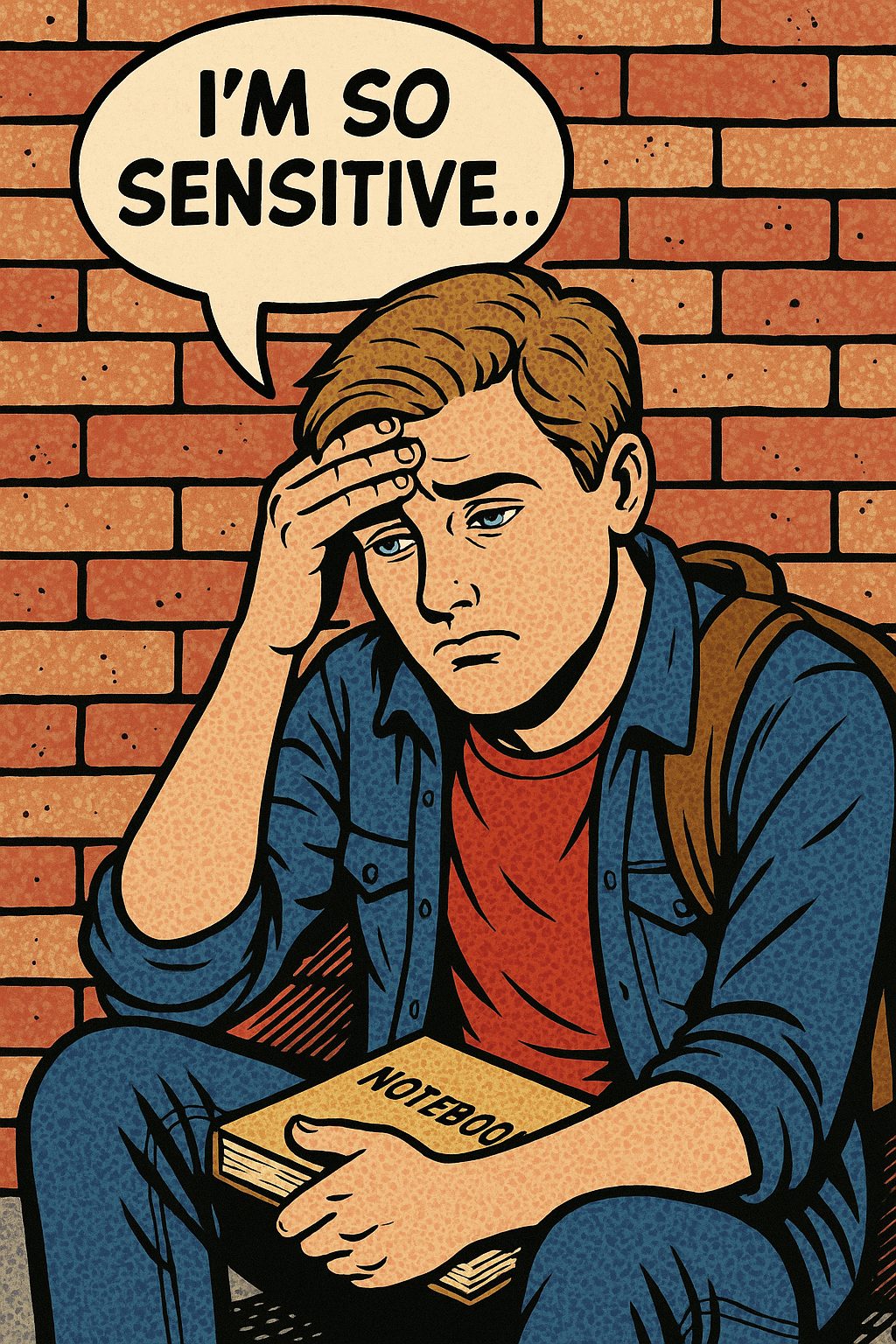

近年、「アメリカの大学生が異常に傷つきやすくなっている」という指摘が増えています。SNSでの炎上、キャンセルカルチャー、メンタルヘルス悪化、言葉の暴力への過敏反応……。なぜ、これほどまでに“脆い世代”が生まれたのでしょうか?

本記事ではベストセラー『傷つきやすいアメリカの大学生たち』をもとに、学生たちの脆弱性を生む根本原因と、そこから学べる教訓をわかりやすく解説します。

スポンサードサーチ

傷つきやすいアメリカの大学生たち:背景にある3つの構造変化

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』で最も重要なポイントは、大学生の脆さは個人の性格ではなく、社会構造の変化によって生み出された現象だという視点です。本書では特に以下の3つが強調されています。

- 過保護化の進行(ヘリコプターペアレント)

子どもに危険を一切経験させない育て方が普及したことで、学生が「ストレス耐性を獲得する機会」を奪われました。 - 安全主義(safetyism)の広がり

「不快=危険」という誤認が社会全体で強まり、言葉の衝突や異なる価値観までも“危険物”扱いされるようになりました。 - スマホとSNSによる自己評価の崩壊

10代のメンタルヘルス悪化とSNS使用時間には強い相関があり、自分の価値を「他者の承認」に依存しやすくなっています。

本書の要点は、学生たちの行動を批判するのではなく、彼らがこうなってしまった構造的理由を丁寧に描き出している点にあります。

📘 Amazonで本書を見たい方はこちら

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』をAmazonでチェック

🔍 ここまでの500文字での「アハ体験」

「大学生が弱くなった」のではなく、「弱くなるように育てられた社会構造」があった——

この視点を理解した瞬間、学生の行動は“個人の問題”ではないと腑に落ちます。対立的な議論が噛み合わない理由、自由と安全の衝突、SNS時代の不安の増大……すべてが一本の線でつながり、“現代社会の縮図としての大学”が見えてきます。これが本書の核心です。

安全主義(Safetyism)がもたらす「精神的免疫力の低下」

本書が警告する最も重要な概念が Safetyism(安全主義) です。

これは「不快=危険」という誤った前提によって、若者が“心理的危険”から過度に守られる文化を指します。

Safetyismのポイント

- 異なる意見や価値観を「攻撃」や「暴力」とみなす

- トリガーワードを避け、対話より回避を選ぶ

- 不快な議論を排除することで、成長する機会を失う

大学が“危険のない世界”を提供しようとするほど、学生は現実社会の不確実性に対して極端に脆くなるのです。

さらに重要なのは、「対話より禁止を選ぶ空気」が広まることで、社会全体が成熟を放棄した子ども化現象へ向かってしまう点です。

つまり傷つきやすさは、大学だけの問題ではなく、民主主義や公共空間の質にまで影響を与えるテーマなのです。

スポンサードサーチ

SNSとキャンセルカルチャーが若者の自己肯定感を破壊する

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』が示すもう一つの核心は、SNS×思春期の相性の悪さです。

10代はもともと「他者の評価」に敏感な時期ですが、SNSはその傾向を最大化し、

- 比較(比較による自己価値の低下)

- 承認依存

- 誹謗中傷

- 炎上の恐怖

を日常的に浴びる環境を作り出しました。

さらに、キャンセルカルチャー(間違いを許さない文化)が浸透することで、若者は「正しい発言しかしない」よう自己検閲を強め、意見を自由に表現できなくなっています。

重要なのは、これらの現象が学生の“脆弱性を生んでいる”のではなく、脆弱性を強化し続けている点です。

心理的ストレスは慢性化し、メンタルヘルスの悪化が社会問題化するのも当然の流れだと言えるでしょう。

親・教育・社会ができる「脆弱化を止める」ための処方箋

著者が提示する解決策は、「もっと強く育てよ」という乱暴な主張ではありません。

むしろ、ストレスや不快さを適度に経験させる“精神的ワクチン”が必要だと説きます。

本書が示す具体的な対策

- 子どもから「自律の経験」を奪わない

- 否定的な意見や価値観にも触れさせる

- 議論の訓練を教育に組み込む

- SNSの使用を親子でルール化する

- “間違いを許容する文化”を取り戻す

特に重要なのは、若者が“現実に触れる機会”を奪われすぎている現代の社会環境を見直すことです。

不快な体験を排除するほど、若者の心は“繊細で壊れやすいガラス”になっていきます。

これはアメリカだけの問題ではなく、日本にも確実に波及しています。

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 『傷つきやすいアメリカの大学生たち』は社会批判の本ですか?

批判よりも「構造分析」に重点があります。学生を責めるのではなく、彼らを取り巻く社会背景を科学的に理解するスタンスです。

Q2. 日本にも同じ傾向はありますか?

はい。過保護化、SNS依存、自己肯定感の低下は日本でも進行しています。本書は“未来の日本”を考える指針にもなります。

Q3. 子育てや教育現場で応用できますか?

大いに可能です。不快な経験を適度に与える「精神的ワクチン」の考え方は、家庭教育にも学校にも実践しやすい内容です。

まとめ

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』は、単なる世代論ではなく、過保護化・安全主義・SNS・キャンセルカルチャーが若者を脆弱にしていく構造を明らかにした一冊です。

本書を読むと、学生の脆さは「弱さ」ではなく「環境によって作られた結果」であることが理解でき、社会全体の課題として捉える視点が持てるようになります。

そして何より、私たち自身が“安全主義の罠”に陥らないためのヒントが得られます。