仮想通貨億り人死亡の真相とその教訓

「仮想通貨億り人死亡」で検索される背景を徹底解説。日本と海外の実例、投資リスク・詐欺対策、AI時代の資産形成のヒントを具体的に紹介します。

スポンサードサーチ

仮想通貨億り人死亡の真相とその教訓

「仮想通貨億り人死亡」とは?背景と現実

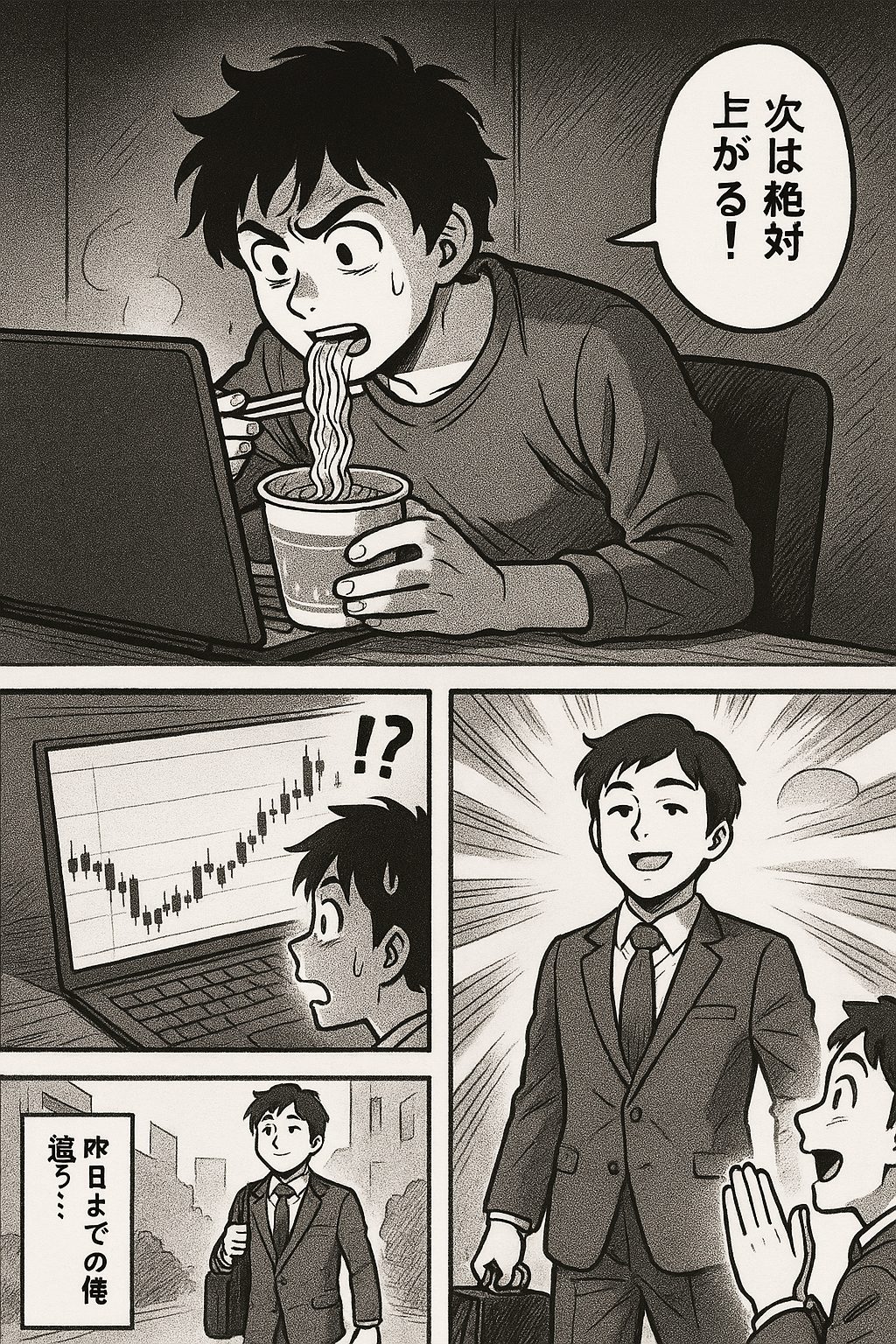

「仮想通貨億り人死亡」という検索ワードには、単なる比喩ではなく、実際に投資被害や心理的負担・詐欺事件によって命を落とす事態も含まれています。仮想通貨はボラティリティが極めて高く、心理的ストレスやAI自動化投資システム、詐欺ツールの氾濫が危険を増幅させています。

実際に起きた「仮想通貨億り人死亡」事例

以下のような具体例が、検索ニーズの背景にあります:

- 日本・ビットコイン関連で死亡したセミナー主催者の事件(2017年)

仮想通貨投資セミナーを主宰していた女性(53歳)が、強盗殺人・死体遺棄事件の被害者に。犯人は女性のID・パスワードを悪用し、保有していたビットコインを現金化したと報じられました。:contentReference[oaicite:0]{index=0} - 日本・2022年の監禁・死亡事件(広島)

ビットコインの高配当をうたった投資話に関わった71歳男性が、返金トラブルの末、監禁・死亡する事件が発生。女性グループが関与し、暴行および遺体遺棄に至ったとされています。:contentReference[oaicite:1]{index=1} - 日本・2020年の自殺事件(大阪)

大学同期の「AIを使った仮想通貨運用システム」を信じた22歳の新社会人女性が、150万円を失い、自ら命を絶つ悲劇が発生。その投資話は無登録・高配当をうたった詐欺であったとされ、遺族は社会に強い怒りを示しました。:contentReference[oaicite:2]{index=2} - カナダ・QuadrigaCX事件(2018年)

取引所CEOジェラルド・コットン氏が急死し、彼だけが知るパスワードにより、約250 百万CAD(約190百万USD)の顧客資産が凍結・消失。多くは不正操作の疑いも浮上し、詐欺説や規制の脆弱性が浮き彫りに。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

スポンサードサーチ

仮想通貨億り人死亡に学ぶリスク管理と差別化ポイント

単なる一般論に陥らず、AI時代・仮想通貨の特性と差別化ポイントを踏まえた対処法として:

- 多様な資産への分散投資:仮想通貨だけでなく、株式、不動産、金などをバランス良く。

- 利確・損切りをルール化:特にAI自動売買が失速した際の即時対応策として有効。

- 税務と法規制の理解:仮想通貨の利益は累進課税。申告漏れは資産ごと「死亡」リスクに。

- セキュリティの強化:ハードウェアウォレット・マルチシグ導入で「人に鍵を握らせない」構造設計。

- 無登録業者・高配当詐欺に注意:「AI」や「自動化」を謳う投資は、むしろ詐欺リスクの証。身近な友人・知人からの誘いにも警戒を。

- 人的ストレスや心理的負担への配慮:億を得た者ほど精神的リスクが高まる。定期的なメンタルチェックと家族への情報共有を。

仮想通貨とAI時代の資産形成戦略

「仮想通貨億り人死亡」の裏には、AI時代の投資へのヒントもあります:

- 現物資産の保有:AIテクノロジーには代替されにくい、不動産・金などの現物。

- 創造性・リサーチ力が活きる職種:AIに代替されないスキルセットを持つことの重要性。

- Web3やDeFi領域の可能性:分散型金融はリスク分散と新たな収益構造の両立を提供。

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 「仮想通貨億り人死亡」とは本当に「死亡事件」だけを指しますか?

いいえ。多くは投資の失敗、精神的挫折、詐欺による破産などを「死亡」と比喩的に表現したものですが、実際に命を失うケースも発生しています。

Q2. 過去の事件から学べる防御策は何ですか?

①セキュリティ強化(例:マルチシグ) ②詐欺の早期発見(「高配当」「AI利用」は要注意) ③心のケアと家族への共有が重要です。

Q3. 投資を続けながら安全を確保する方法は?

・少額スタートで分散投資 ・透明性ある業者選び ・定期的な利益確定と資金管理が現実的な対策です。

まとめ

「仮想通貨億り人死亡」は、投資の成功と喪失の両面を象徴する言葉です。しかし、具体的な事例と対策を知ることで、私たちはより安全で知的な資産形成が可能になります。AI時代にも揺るがない資産基盤を築き、「本当の億り人の生き方」を目指しましょう。

👉 仮想通貨や資産形成に関する書籍をAmazonでチェック:おすすめ投資本はこちら