スマホ時代の哲学 要約|AIと人間の「考える力」を取り戻す

スポンサードサーチ

スマホ時代の哲学とは何か

『スマホ時代の哲学』(著:東浩紀)は、私たちがスマホやSNSを通じて「思考」よりも「反応」に支配されている現代の姿を描いた一冊です。

AIが文章を生成し、SNSが感情を刺激する――そんな情報過多の時代に、私たちは“自分で考える力”を失いつつあります。

この本は、「便利さ」の裏に潜む“思考の放棄”を哲学的に問い直します。東氏は、スマホがもたらした最大の問題は「情報の洪水ではなく、判断停止」だと指摘。つまり、「わからなさ」や「迷い」に耐える力が奪われているというのです。

💡スマホ時代の哲学=“情報を浴びる”のではなく、“意味を問い直す”ための思考術。

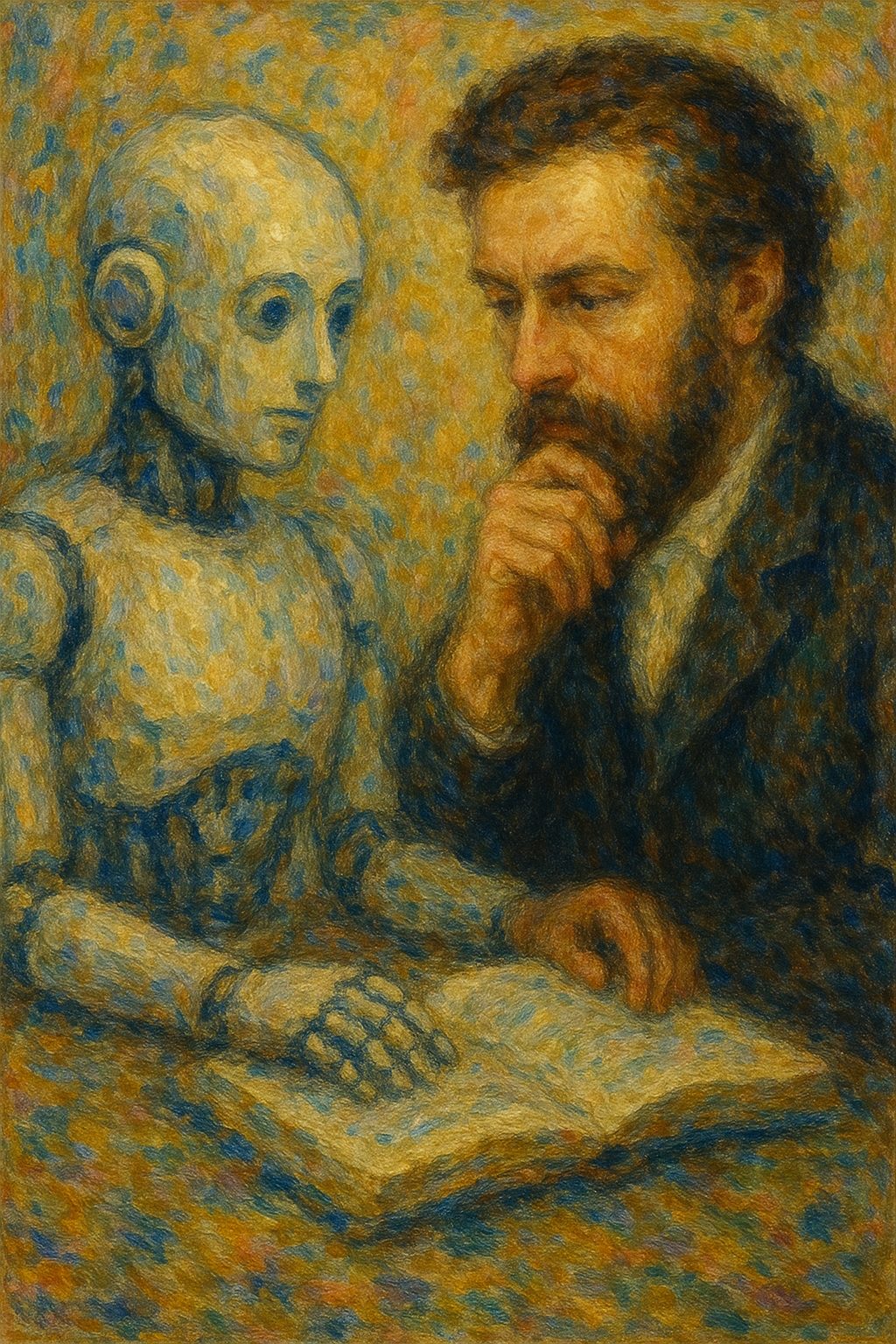

AI時代に「考える」とはどういうことか

AIや自動化が加速する中、人間の「考える力」はどこに位置づけられるのでしょうか。

『スマホ時代の哲学』では、AIが論理的な処理を担う一方で、人間には“意味づけ”の能力が残されていると説きます。

AIは「最適解」を出すことに長けていますが、「なぜそれを選ぶのか」という価値判断までは行いません。

東氏は、人間の哲学的思考を「AIに代替されない最後の領域」と捉えています。

つまり、AIと共存するために必要なのは、知識の量ではなく“問いを立てる力”なのです。

🤖AIに勝つのではなく、AIとともに「問い続ける」存在であること。

スポンサードサーチ

SNSと「共感疲れ」:思考の外注がもたらすリスク

スマホ時代のもう一つの特徴は、「共感」の過剰です。

SNS上では「いいね」や「共感」が価値を決め、人々は無意識に“他人の反応”を基準に生きています。

その結果、自分で考えるよりも、周囲に合わせることが優先される社会が生まれました。

東氏はこれを「思考の外注」と呼び、非常に危険な傾向だと指摘します。

他者とのつながりが可視化されるほど、人は「孤独に耐える力」を失い、哲学的な“内省”を行えなくなるのです。

📱スマホがつなげたのは“人”ではなく、“反応”だった。

スマホ時代を生き抜くための哲学的対処法

東浩紀が提示する処方箋は、意外にもシンプルです。

それは、「わからなさ」に耐える時間を持つこと。

スマホを離れ、情報の海から一歩引いてみる。

その“間”にこそ、人間が人間であるための「思考の時間」が生まれます。

また、AI時代においても価値を持つスキルとして以下を挙げています。

- 意味を問い直す力(なぜ?を問う習慣)

- 異なる意見を理解する力(対話の再評価)

- 迷いを受け入れる勇気(不確実性への耐性)

これらは、哲学の原点そのものであり、AIやスマホが奪えない「人間固有の能力」なのです。

スポンサードサーチ

よくある質問(Q&A)

Q1:『スマホ時代の哲学』は難しい本ですか?

A:哲学書ではありますが、現代のSNSやAIの話題を軸にしており、非常に読みやすい構成です。哲学入門としても最適です。

Q2:AI時代に哲学を学ぶ意味はありますか?

A:あります。AIは答えを出す存在ですが、哲学は「問いを立てる」存在。思考の方向性を見失わないために哲学的視点は不可欠です。

Q3:どんな人におすすめ?

A:スマホ依存を感じている人、情報に疲れている人、自分の考えを取り戻したい人に特におすすめです。

まとめ

『スマホ時代の哲学』は、スマホとSNSに囲まれた現代人が「自分の頭で考える」ことの大切さを再確認するための一冊です。

AI、自動化、共感疲れ――そうした時代の波に流されないために必要なのは、“わからなさに耐える勇気”と“問いを立てる力”。

哲学とは、情報を減らすことではなく、“考える余白”を取り戻すこと。

あなたも一度スマホを置いて、自分の中の「問い」と向き合ってみませんか?