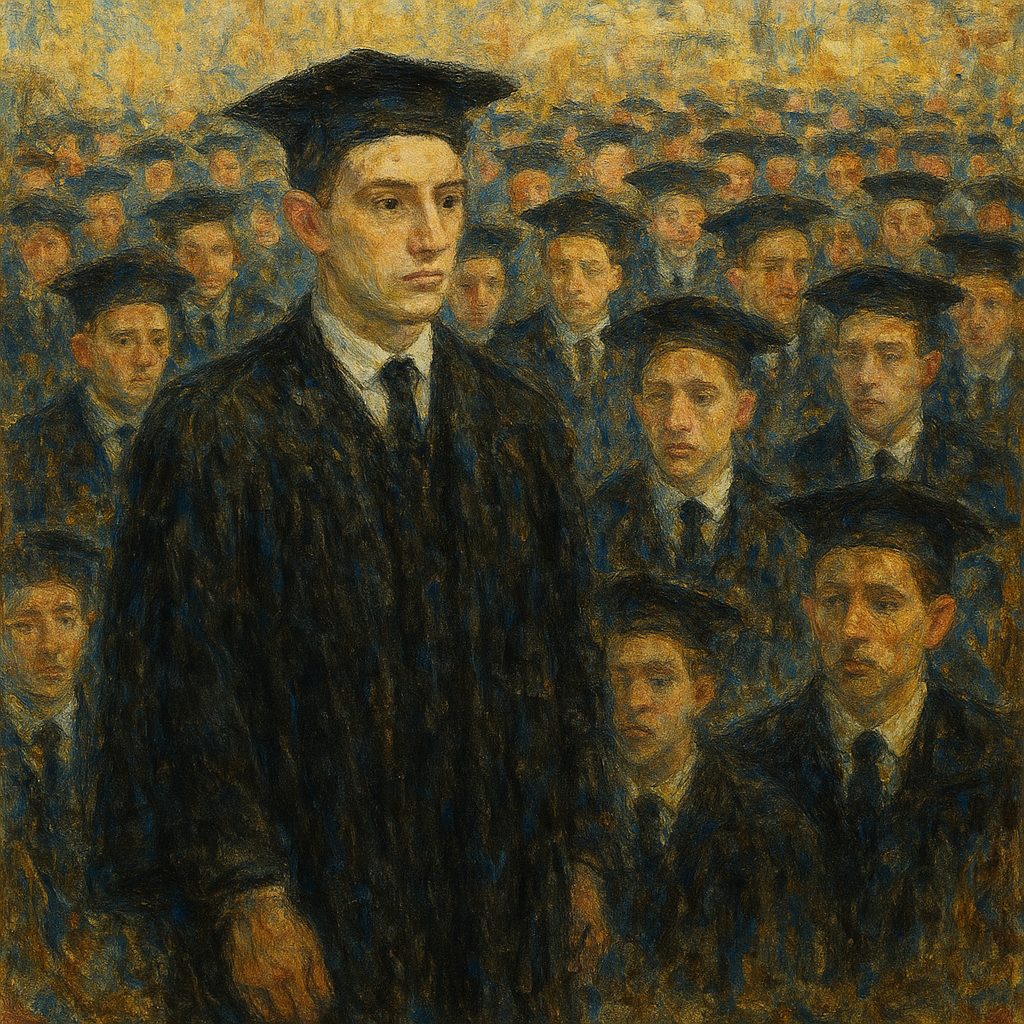

エリート過剰生産が国家を滅ぼす:歴史が教える危険なサイクル

「優秀な人が増えること」は本来、社会にとって良いことのはず。

しかし歴史をひもとくと、エリートの“過剰生産”こそ国家崩壊の引き金となってきました。ローマ帝国、中国の科挙社会、そして今の日本──。AI時代に突入する現代こそ、この問題を無視することはできません。

スポンサードサーチ

エリート過剰生産とは何か?その構造的メカニズム

「エリート過剰生産(overproduction of elites)」とは、社会の上位層を目指す人が過剰に増え、受け皿が追いつかなくなる現象を指します。

歴史学者ピーター・ターチンの理論では、社会の安定は「上位層の数」と「ポストの数」のバランスで保たれています。しかし、大学教育の拡大や情報化によってエリート志向が加速すると、次のようなサイクルが起きます。

| 段階 | 状況 | 結果 |

|---|---|---|

| ① 教育拡大 | 学歴・スキルを持つ人が急増 | 上昇志向が高まる |

| ② ポスト不足 | 官僚・上場企業などの地位が飽和 | 不満が蓄積 |

| ③ 分断化 | 競争・格差・社会的対立の拡大 | 国家の不安定化 |

この構造は、ローマ帝国末期の貴族層、中国の清王朝、そして現代の日本にも共通しています。

現代日本で起きている「エリート過剰生産」

今の日本では、高学歴者が増える一方で、ポストも賃金も横ばい。

そこにAI・自動化の波が押し寄せ、知的労働すら置き換えが始まっています。

- 東大・京大卒でも安定職が減少

- 大企業や官僚志望者が増える一方で、席がない

- フリーランスや副業など“自己責任型”キャリアへ分散

つまり、「勝ち組になりたい人」だけが増え、「勝ち組になれる構造」は変わらないというギャップが社会不安を生み出しているのです。

スポンサードサーチ

歴史に学ぶ:ローマ帝国・中国王朝の崩壊パターン

過去の文明も「エリート過剰生産」で崩壊しました。

- ローマ帝国:元老院階級が増え、軍事や政治で内紛が頻発

- 中国・唐王朝:科挙合格者が増えすぎ、地方官のポストが足りず不満が爆発

- フランス革命前夜:中産階級(ブルジョワ)が増加し、社会の上層への不満が噴出

歴史の教訓は明確です。

「エリートの夢が、社会の不安に転化したとき、国家は崩壊する。」

AI時代に求められる“非エリート的”思考法

AIや自動化の進展は、従来型エリートの価値を相対化しています。

もはや「東大卒」「大企業」「年収1000万」だけでは安定を保証しません。

必要なのは、“代替されない人間性”を磨くことです。

対処法の3ポイント

- 創造性・共感力・倫理観など、AIが真似できないスキルを伸ばす

- 複業・越境学習で柔軟なポートフォリオを形成

- 自己ブランド化し、価値を可視化する(SNS・ブログ・出版など)

スポンサードサーチ

よくある質問(FAQ)

Q1. 「エリート過剰生産」と「格差社会」は同じですか?

違います。格差社会は「所得・資産の差」で、エリート過剰生産は「上昇志向層が増えすぎる社会構造」の問題です。前者は結果、後者はプロセスの問題です。

Q2. AIはこの問題を解決するのでは?

一部の単純作業を代替することで効率化しますが、むしろ知的階層の競争を激化させる面もあります。AIを「使う側」と「使われる側」に二極化する恐れがあります。

Q3. 日本ではどの分野が「安全圏」ですか?

医療・介護・教育・心理・創作など、人間の感情や信頼を扱う領域は代替が難しいと考えられています。

まとめ:エリートの「量」より「質」を問う時代へ

「エリート過剰生産が国家を滅ぼす」という警告は、単なる歴史の教訓ではありません。

今の日本社会はまさに同じ構造的危機を迎えています。

必要なのは「エリートを目指す」ことではなく、“社会を支える多様な知の在り方”を再構築することです。

🧠 関連書籍まとめ

関連記事おすすめ: